相続によって実家が共有名義に? よくあるトラブルや対処法を解説

- 遺産分割協議

- 共有名義

- 相続

近年、空き家問題が深刻化しており、政府も本格的に対策に乗り出しています。大阪府岸和田市では平成29年、空き家の可能性が高いと判断された建物の所有者に対して、所有者意向調査を行うなど、実態の把握に努めています。

空き家問題にまで発展しなくても、共有名義の不動産に関してはトラブルが生じやすいものです。そこで、本コラムでは、共有名義の不動産に関わるよくあるトラブルや共有名義のメリットとデメリットについて、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。

1、共有名義とは

-

(1)共有名義の意味

共有名義とは、特定の不動産を複数人で所有することをいいます。たとえば、ある不動産をA・B・Cの3人で所有しているのであれば、ひとつの所有権という権利をAとBとCはそれぞれの持ち分に応じて共有していることになります。そのため3人が平等な割合で共有している場合には、A・B・Cそれぞれの持ち分は3分の1ずつとなります。

ちなみに不動産の権利は、登記することで第三者に対して主張できるようになります。

A・B・Cの所有権について登記を申請し受理されると、登記記録上に3人の共有名義が記録され公示されることになります。 -

(2)共有名義人は何ができる?

単独で所有権を有している場合とは異なり、共有名義の場合には共有者それぞれが単独でできることに制約が生じます。

①単独でできること

共有者は、持ち分にかかわらず「保存行為」に該当することは単独でできます。保存行為とは、その不動産の価値を維持するために必要な最低限の行為をいいます。たとえば家を不法に占拠している人がいる場合には、共有者の1人は保存行為として単独で明け渡し請求をすることができます。

また、相続登記の申請も保存行為に該当します。共有者の1人は単独で全員分について申請することができます。

②持ち分の過半数の同意が必要になること

「管理行為」については、持ち分の過半数の同意が必要になります。管理行為とは、共有物を利用・改良する行為のことです。不動産の賃貸借契約をすることや賃貸借契約を解除することなどが、管理行為に該当します。(長期の賃貸借は変更行為に該当する可能性はあります)

管理行為は、過半数の持ち分を持っている共有者は単独でできます。しかしそれ以外の場合には、合わせて過半数の持ち分になる他の共有者の同意を得て行う必要があります。

③共有者全員の同意が必要になること

「変更行為」については、共有者全員の同意が必要になります。変更行為とは、共有物に大幅に手を加えたり、権利などについて変更したりする行為をいいます。

家の増改築や大規模修繕のほか、不動産全体に抵当権を設定する行為が該当します。

また、不動産の売却も変更行為に該当するので、共有者全員の同意がなければ売ることはできません。

2、共有名義のよくあるトラブルとは?

共有名義の不動産は、トラブルが生じるケースが少なくありません。例として以下のようなケースが考えられます。

-

(1)遠方に住む弟が相続した実家を売るといってきた!

たとえば、父と兄で暮らしていた実家が父の死亡によって、兄と弟の共有名義になったとします。兄は引き続き実家に住み続けたいと思っているにもかかわらず、遠方に住む弟が「家を売って現金化したい」と主張するような場合です。家を売ることは、変更行為に該当するので共有者全員の同意が必要です。

このような場合には、兄が弟に持ち分相当額を支払って弟の持ち分を取得することで解決できるケースもあります。しかし、兄に支払い能力がないような場合や金額に折り合いがつかないような場合には、トラブルが深刻化する可能性があります。 -

(2)不動産の活用方法の意見が合わない!

相続によって共有名義となった住宅の活用方法をめぐり、相続人間でトラブルになるケースもあります。住宅を活用するためには、管理行為として共有者の持ち分の過半数の同意を得るか、または、変更行為として共有者全員の同意が必要になります。

たとえば家を売却して現金化したいと思っている相続人と、賃貸に出して投資物件として活用したいと思っている相続人がいるような場合には、意見の対立が生じ、不動産の活用が進まないことがあります。 -

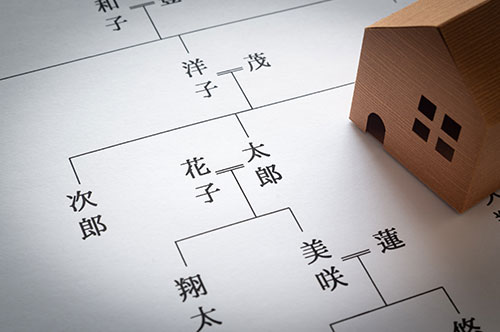

(3)相続が繰り返され共有名義人が分からなくなる

共有名義の不動産は、相続が繰り返されることで権利関係が複雑になります。たとえば、疎遠になっている兄と弟が共有する不動産があったとします。そして、兄の死亡で兄の子どものAとBが相続人として不動産を相続したとします。AとBが不動産の売却や活用を考え、叔父(弟)に連絡したところ叔父の死亡とその相続人は叔父の孫たちであることが判明したようなケースでは、一度も会ったことのないA・Bと叔父の孫たちとの話し合いは困難が予想されるでしょう。

共有名義の相続が繰り返されれば、もはや他の共有名義人が誰なのか判明せずに不動産が適切に管理されない状態になってしまうことがあります。

3、共有名義のメリット・デメリットとは?

共有名義のメリット・デメリットには、次のようなものがあります。

-

(1)メリット

共有名義のメリットは、遺産分割協議がまとまりやすい点にあります。遺産分割協議では、財産が公平に分配されていないと感じる相続人がいれば合意を得られずもめることも多々あります。

不動産は、現金のように直ちに利用できません。そのため相続人の一方が空き家を取得し、他方が空き家と同じ価値の現金を取得するとしても、空き家を取得した相続人は不公平感を抱く場合があります。このような不公平感をなくすために取りあえず不動産を共有名義にしておくことも多いものですが、後のトラブルの原因となるので早期に共有状態を解消することが重要です。 -

(2)デメリット

共有名義のデメリットは前述の通り、権利関係が複雑になること、不動産の活用が阻まれる可能性があることなどが挙げられます。ほか、共有名義の建物に住む相続人が修繕をしたいと思っても、他の共有者の同意が得られず、老朽化する物件での生活を迫られるようなことも考えられます。

また、共有者のひとりが持ち分を第三者に譲渡してしまうことで、共有者間の話し合いができないような事態になることも考えられます。

4、共有名義で生じるトラブルにどのように対処できるか?

共有名義で生じるトラブルには、どのように対応をとることができるのでしょうか。

-

(1)共有名義になる前の対策

遺産分割協議で不動産が共有名義になりそうな場合、可能な限り合意しないということが挙げられるでしょう。もし不動産を共有名義にせざるを得ない状態になったとしても、できるだけ早急に共有状態の解消に向けて動くことが大切です。スムーズな相続にするためには、弁護士に相談することをおすすめします。

-

(2)共有名義になった後の対処法

不動産が共有名義になった後、トラブルが生じた場合には次のような対応をとることができます。

①不動産を物理的に分割する

土地に関しては、不動産を持ち分に応じて実際に分割して分筆手続きを行い、共有者それぞれの単独所有とすることができます。しかし、建物では実際に分割することは不可能なことが多く、土地の形状や道路状況で難しい場合も少なくありません。

②不動産を売却して代金を分配する対処法

共有名義の不動産を売却して、売買代金を持ち分に応じて分配する方法があります。現金化できトラブルが生じにくい一方で、共有不動産に住む相続人がいる場合には売却の合意が得られないケースもあるので注意が必要です。

③持ち分を価格賠償して不動産を単独で所有する対処法

他の共有者の持ち分相当額を支払い、持ち分を取得し、単独所有にするという対処法もあります。この方法では、資力があることが前提となります。また、持ち分相当額については、適正な金額を算出する必要があります。

5、まとめ

本コラムでは、不動産の共有名義にまつわるトラブルや対処法を説明してきました。共有名義でトラブルになった場合やトラブルを未然に防ぎたい場合には、早めに弁護士に相談して事態を深刻化させないことが大切です。ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士は、相続問題全般についてご相談をお受けしております。共有名義の不動産のトラブルなど抱え、お困りのようでしたら、まずは弁護士までご相談ください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています